深秋的大别山腹地霍山,层林尽染,生机勃勃。11月3日至6日,备受瞩目的“群山交响 文心激荡”第四届迎驾文学笔会在这片人文荟萃的土地上精彩举行。陈彦、梁晓声、徐贵祥、潘凯雄、刘醒龙、叶兆言、贾梦玮、谢有顺、蒋胜男、季宇、许春樵、陈先发等十余位文学名家与部分安徽青年作家,开展了文学名家走进乡镇校园暖心互动、与基层文学爱好者和写作者面对面交流、打卡“新中国第一大坝——佛子岭大坝”、与安徽青年作家深度“对话”等活动,为安徽青年文学人才创作“问诊把脉”,为安徽新时代文学事业高质量发展建言献策,不仅彰显了文学关注现实、回馈社会的担当,也体现了名家们提携后学、滋养文脉的深情。

名家进校园:播撒阅读种子,点燃文学星火

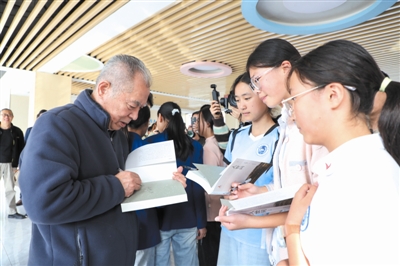

笔会首日,最引人注目的亮点莫过于文学名家们深入基层教育的暖心之举。在佛子岭中心学校,平日里只能在课本和书籍扉页上看到的名字,化作了眼前亲切的身影。陈彦、梁晓声等名家为学生们深情寄语。他们以自身的成长与创作经历,殷切勉励青少年们要“常阅读、读好书”。

一位参与活动的学生激动地表示:“以前觉得作家很遥远,今天才发现他们这么亲切。听了他们的话,我更想好好读书了,也希望将来能写出打动人心的故事。”这场跨越年龄与阅历的对话,不仅是知识的传递,更是梦想的播种,文学的种子悄然根植于年轻的心田,静待花开。

行走中汲取:感悟生态人文,激活创作灵感

除了与学子互动,名家们还沉浸式体验了大别山地区的山水与人文景观。他们走访了被誉为“新中国第一坝”的佛子岭水库,感受水利工程的宏伟与先辈们的奋斗精神;漫步于独具特色的春风小镇,体验当地的风土人情;在一个个精心设置的打卡地,作家们还与闻讯而来的当地读者、文学爱好者及写作者热烈交流,欣然寄语并签名留念,现场书香弥漫,情谊交融。

这场“行走的文学课”,让作家们在皖西的绿水青山与深厚人文中,汲取最鲜活、最质朴的创作素材与灵感。霍山独特的自然生态与历史文化,以其原生态的魅力,为作家们的创作储备注入了新的活力。

著名作家徐贵祥就在接受采访时告诉记者,大别山地区在革命年代是一片红色热土,在新中国成立后修建的水利工程同样发挥了重要作用。这段历史为文艺工作者提供了丰富的创作素材,应当讲好大别山的故事,讲好新时代的故事。

薪火相传:搭建高端平台,铸就文学品牌

迎驾文学笔会自2000年创办以来,已成为比较有影响力的文坛活动。首届笔会于2000年10月举办,由著名作家王蒙先生带队,鲁彦周、邓友梅、张贤亮等二十余位文坛大家汇聚安徽,奠定了笔会的深厚基石。此后,笔会薪火相传,于2015年、2017年成功举办了第二届和第三届,蒋子龙、叶辛、张炜、韩少功、徐贵祥、苏童、周梅森等众多文学名家先后莅临,接续助力,已然成为连接全国文学名家与文学皖军尤其是拓展青年作家文学视野、促进文学事业繁荣发展的重要桥梁和平台。

本届笔会,在安徽省文联、六安市委宣传部的指导下,由安徽省作家协会、省网络作家协会主办。安徽省文联主席,鲁迅文学奖获得者陈先发介绍,主办本届迎驾文学笔会的目的是用文学方式、用精品力作书写时代之变、人民心声,更深刻地反映社会进步和人的全面发展,更好地接续打造和擦亮“迎驾文学笔会”这一特色品牌和交流平台,同时也是为了锻炼文学皖军新人队伍。本届笔会内容丰富多彩,形式新颖多样。

文学皖军对话文学名家:拓宽青年写作思路

第二天,笔会的“重头戏”“文学皖军对话中国文学名家专场”活动如期举行。十余位国内文学名家与15名安徽青年作家代表围坐一堂,围绕文学创新与青年写作,如何处理历史与真实、如何突破个人局限把握时代、如何在网络与多媒体时代自处、以及如何让地域写作获得普遍共鸣等核心议题展开深度对话。这场思想的交锋,为安徽青年作家拓宽文学视野、树立“大文学观”注入强劲动力。

名家箴言:深扎生活沃土,勇闯文学殿堂

活动中,文学名家陈彦、梁晓声、潘凯雄、刘醒龙、叶兆言、谢有顺、蒋胜男、季宇、许春樵、陈先发分别分享创作心得。陈彦强调“深扎生活、大量阅读经典”的重要性,指出技巧在创作最后“最不重要”;刘醒龙深情回顾安徽作为其文学“福地”的渊源,鼓励青年作家在平常中发现不平常;叶兆言则直言青年作家“骨子里要有创新与突破精神”,激励青年作家勇闯文学殿堂,争得“自己的一间房”。

青年求索:叩问历史真实,探寻地域超越

对话环节,青年作家们踊跃提问。针对合肥青年作家李前锋关于历史书写中真实与艺术平衡的困惑,叶兆言主张写作要“不顾一切”,从“我”出发,摒弃过多羁绊。网络作家童童请教网络文学创作之道,潘凯雄肯定网络文学新进展,同时提醒青年作家在创作中要坚守个性、警惕AI替代;蒋胜男则强调古今人性相通,“把人当人来写”即可贯通时代。

青年作家夏群、米可等就地域文学超越、现实题材深化等话题继续请教。刘醒龙回应地域写作无需刻意,发挥最大主观能量自显特色;陈彦鼓励青年作家洞穿自身天地,结合阅读与思考,成就独特书写;梁晓声以“操办大餐”比喻创作,强调长期积累与耐心。

面对传播格局巨变与人工智能浪潮,青年作家艾灯、陈少侠等提出写作范式与生存空间的疑虑。陈先发倡导“群而不群”精神,在写作中完成自我区分;谢有顺坚持文学根本在于故事与人物;潘凯雄笑言创作应葆有“喜欢我又干不掉我”的自信。

时代回响:守正创新以应万变,真诚书写以立其身

整场对话妙句频出,既有对创作本体的深刻洞察,也有对时代变革的敏锐回应。老师们众口一词地指向一个核心:真诚地面对自我,深刻地理解人性,并在此基础之上,坚持不懈地写下去。 这看似简单,却是应对所有复杂时代问题的根本之道。

陈先发告诉记者,通过这样具有影响力的文学交流平台,营造了比较浓厚的文学发展氛围,增强了文学发展的活力。这场跨越代际的文学交流,不仅为“文学皖军”成长提供养分,更展现文学界生生不息的蓬勃气象。

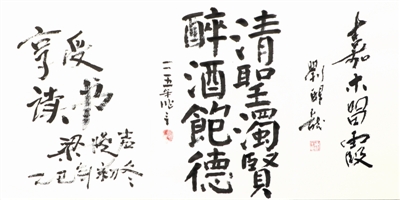

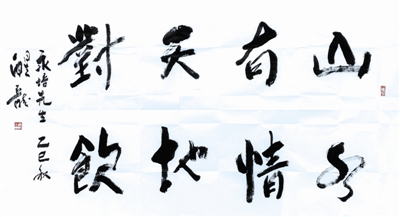

部分文学名家题赠“寄语”