幞头是唐朝男子的主要首服,用来包头裹发,为公卿士庶日常所戴,它亦不分贵贱、上下通用。马缟《中华古今注》说:“幞头,本名上巾,亦名折上巾,但以三尺皂罗后裹发,盖庶人之常服。沿至后周武帝,裁为四脚。”幞头的四脚中两脚系前两脚系后,“贵贱通著”。由于它原为头巾、软帽,最早是在东汉幅巾的基础上折角向上演变而成,因而又称“折上巾”。

幞头的形制经历过几次较大的变化,主要表现在巾子上。巾子,为幞头下的衬垫之物,一般是用苎葛、藤草、篾竹或马尾在桐木模具上编织的幞头内衬,上漆后用来罩住发髻。古人束发后,先戴上巾子,再以幅巾裹头,后面两角朝前包抄系结于额顶,前面两角绕至脑后缚结下垂。

唐代幞头极为盛行,上至皇帝下至庶民均可戴服,样式也富于变化,如流行于初唐时期的“平头小样”式,流行于武则天时期的“武家诸王样”式,流行于开元初期的“内样巾子”或“英王踣样”式,流行于开元中期的“开元内样”或“宫样巾子”式,除此之外,还有软裹幞头、软脚幞头、朝天幞头等,可谓名目繁多。

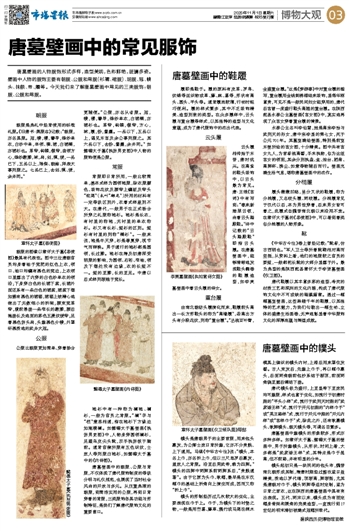

唐墓壁画中戴幞头的形象较多,形式亦多种多样。如章怀太子墓、懿德太子墓的壁画中,男子所戴幞头,从形状、时间上看,大多都是“武家诸王样”式,其特点是巾子虽高,但不前踣,并有明显的分半。

幞头起初只是一块民间的包头布,魏晋南北朝形成其制,隋唐时期经过整改遂日益精美,质地以罗代缯,顶渐高,脚渐挺,尤其是唐朝对巾子、幞头两脚等适时定制,遂为日常之首衣,这在陕西的唐墓壁画中具有突出表现。五代、两宋以来,幞头成为有固定帽身骨架和展角的完美造型,一直流行到17世纪的明末清初被满式冠帽所取代。据陕西历史博物馆官微